Comment amender un sol argileux ?

Une exploitation peut se composer de plusieurs types de sols différents. Il est important de connaitre chacune de ses parcelles afin d’adapter son travail et ses itinéraires pour obtenir le meilleur rendement.

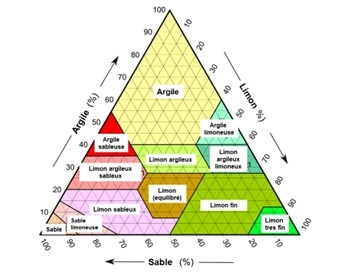

Il existe 4 grands types de sols : sableux, limoneux, humifères et argileux. Les sols argileux sont compacts, denses, riches en nutriments (calcium, magnésium, potassium) mais difficilement exploitables. Cependant, ils disposent d’une bonne capacité de rétention en eau et ont de nombreux avantages propices à certaines cultures.

L’argile étant alcaline, elle ne permet pas à certaines plantes d’aller capter tous les éléments nutritifs disponibles, ce qui limite leur croissance et leur production. Il existe tout de même des solutions pour améliorer la structure de ces sols et révéler leur richesse en commençant par l’amendement.

Que signifie amender un sol ?

Un amendement a pour but d’améliorer les propriétés chimiques, physiques et biologiques d’un sol. Il est différent d’un engrais qui apportera uniquement des éléments fertilisants aux cultures. Il existe deux grandes familles d’amendements :

- Les amendements organiques (fumier, écorces, compost…). Ces derniers sont destinés en premier lieu à entretenir la matière organique des sols.

- Les amendements calciques (chaux agricole, carbonate de calcium…) qui interviennent sur la structure des sols et permettent de corriger les équilibres entre les minéraux.

Selon le type d’amendements, ils seront incorporés à l’aide d’un épandeur, d’une tonne ou de matériels de travail du sol.

Les étapes pour amender un sol argileux

1 - Étude de la surface

S’il est plutôt abordable de déterminer si un sol est argileux à la main, il est conseillé, avant toute intervention, de faire une analyse physico-chimique.

En prélevant plusieurs échantillons de sol sur une parcelle et en les faisant parvenir à un laboratoire, des résultats précis seront communiqués. Cette étude permettra de déterminer le taux d’acidité, la texture, la composition exacte, la capacité d’échange cationique ou encore les nutriments présents. En découlera le choix du ou des amendements les plus adaptés.

Un profil de sol est également très utile afin d’observer les horizons. En effet, si une couche d’argile pure est présente, il sera préférable de savoir à quelle profondeur maximum il est possible de travailler sans la toucher pour ne pas la mélanger avec les autres horizons.

Enfin, selon le modèle d’exploitation les apports de matières organiques seront différents (polyculture élevage ou polyculture).

2 – Quand amender ?

Comme pour tout type de sol, il est fortement recommandé de travailler sur terrain ressuyé. C’est encore plus vrai pour les argiles. En effet, pour les travailler en conditions humides, la force de traction devra être démultipliée car une terre argileuse imprégnée est lourde. Pire encore, le passage d’engins lourds entrainera la création d’une semelle de tassement et lissera le sol. Les échanges indispensables à la vie seront alors impossibles.

ACTI CONSEIL : Il est préférable de travailler les argiles juste avant la période hivernale afin de laisser un sol souffler pour que les mottes d’argiles « murissent ».

3 - Apport de matières organiques

Privilégier les amendements organiques avec des rapports massiques carbone sur azote autour de 50 de manière à ce que ces particules organiques se rendent plus assimilables dans le CAH (complexe argilo humique).

LES 2 GRANDS TYPES DE MATIERES ORGANIQUES (MO) À APPORTER

Le taux de matière organique affiché dans l’analyse d’un sol se distingue sous 2 formes : la MO labile de type libre (20%) et la MO liée de type lente (80%). Cet équilibre est très important à respecter. En effet, si les proportions diffèrent trop de celles ci-dessus, les sols ne seront pas viables pour l’agriculture.

- LA MATIERE ORGANIQUE LABILE : Composée de matières rapidement dégradables telles que de jeunes résidus d’engrais vert, de fumier… elles sont à apportées au printemps et en fin d’été car elles constituent un rôle capital d’alimentation pour la faune du sol. En effet, elles nourrissent les décomposeurs primaires ainsi qu’une grande partie de l’activité microbienne. La MO labile permet au sol de synthétiser rapidement d’autres éléments nutritifs pour nourrir les micro-organismes.

- LA MATIERE ORGANIQUE LIÉE : Elle se constitue de composés carbonés qui se dégradent après plusieurs étapes de minéralisation rendant ainsi des éléments minéraux disponibles. En d’autres termes plus familiers, elle assure une fonction de « frigo du sol ». Elle est composée principalement de résidus de cultures avec un indice C/N élevé qui s’humifient dans le sol pour apporter la matière première aux bactéries. Ces dernières vont venir y puiser les éléments nutritifs et les rendre disponibles pour les plantes. Cette MO joue un rôle de structure dans le sol.

Le pH d’un sol fait évoluer le rôle de la matière organique. En effet, dans des sols acides, elle ralentira la libération des éléments comme le manganèse. A l’inverse dans des sols basiques, elle va « tamponner » avec le molybdène (par exemple).

ACTI CONSEIL : Lorsque vous souhaitez faire un apport calcique pour corriger un pH acide, veillez à ne jamais apporter une dose dans le but de corriger plus de 1 point de pH. Un apport calcique en trop grande quantité n’est pas adapté. Cela entraînera des blocages d’éléments nutritifs dans la solution du sol et par conséquent les rendra indisponibles pour les plantes.

4 - Apport de matières minérales

Avant tout apport, il est important de distinguer ce dont votre sol à besoin et d’adapter ses apports en conséquence :

- LES ELEMENTS MINERAUX PRIMAIRES :

AZOTE (N) : éléments majeurs responsables de la synthétisation de la chlorophylle.

PHOSPHORE (P) : principal constituant des parois cellulaires d’une plante. Son rôle premier est de gérer l’absorption des plantes en éléments nutritifs et en eau. Attention, cet élément est très peu mobile dans le sol.

POTASSIUM (K) : très important pour les cultures de printemps, il a pour mission la migration des éléments dans la plante.

- LES OLIGOS ÉLÉMENTS :

Présents dans le sol en quantité moindre vis-à-vis des éléments primaires NPK, ils sont cependant indispensables au fonctionnement du sol. L’absorption de chacun des éléments à une dépendance directe sur le pH de la solution de sol.

ACTI CONSEIL : Le pH optimum d’un sol pour toutes les grandes cultures et légumières se trouve entre 6,8 et 7,2.

SOUFRE : principal constituant des acides aminés. Sous forme sulfate en combinaison avec les nitrates, cela permet une assimilation rapide.

MAGNESIUM : très important dans la synthèse des protéines, il se combine avec le potassium (K2O) sur les cultures de printemps. S’il est présent en trop faible quantité, la potasse peut se trouver bloquée et donc devenir non assimilable.

CALCIUM : élément centrale de la fertilité du sol. Il joue un rôle majeur dans la croissance des parois cellulaires des plantes (croissance des tiges + floraison). Dans le sol il c’est un élément fondamental structurant et se combine avec l’argile pour obtenir un sol plus « soufflé » et fixateur d’ions dans le CAH.

- LES MACROS-ÉLÉMENTS :

Présents en quantité infime dans le sol, ils vont exercer une influence directe sur certaines cultures aux besoins importants.

BORE : régulateur de floraison et de migration du sucre dans la plante. La betterave est une culture dépendante de cet élément.

MOLYBDENE : responsable de la création des enzymes. Ce sont principalement les cultures légumières (choux) mais aussi les crucifères (colza) qui en sont dépendantes.

5 – Le couvert végétal comme amendement

Un couvert végétal peut jouer un rôle d’amendement. On l’appelle alors, un engrais vert. Ce dernier va permettre d’absorber différents éléments selon le type de couvert planté (ex : le trèfle absorbe l’azote de l’air pour le restituer à la terre). Le choix des espèces implantées est donc primordial selon les besoins du sol après étude.

Un engrais vert s’implante en fin d’été ou au début de l’automne afin de procéder à sa destruction avant le semis de la culture suivante au printemps. Cela permettra alors de restituer au sol tous les nutriments nécessaires à cette dernière. La fenêtre de destruction est donc à calculer en conséquence.

Dans le cas d’un sol argileux, le seigle, l’avoine ou la moutarde, offrent un développement racinaire qui ameublit le sol sur différents horizons. L’ajout d’une ou plusieurs légumineuses telles que la luzerne ou la féverole, va permettre un enrichissement en azote efficace du sol lors de leur décomposition.

6 - Contrôle et maintien du sol argileux

Un contrôle régulier de l’état d’un sol est primordial afin de conserver les bénéfices apportés en amont (profil de sol, étude physico chimique, analyse texturale…). Les années ne se ressemblant pas en termes d’aléas climatiques, il faudra sans cesse observer et adapter les apports et actions mises en place pour conserver un sol fertile et en bonne santé.

Et la rotation des cultures ?

Cultiver chaque année une même culture sur une même parcelle peut engendrer quelques problèmes. Découvrez en plus sur la rotation des cultures grâce à notre article dédié.